Bernie Sanders‘ Sturheit wird zum Problem für Hillary Clinton. Wieder hat er ihr bei den US-Vorwahlen einen Staat abgenommen. Die Atmosphäre bei den Demokraten ist vergiftet.

Im neunten Anlauf hat es dann doch geklappt. Erstmals gewann Hillary Clinton am Dienstag in einem jener in Amerika häufig vorkommenden Bezirke, die – rein zufällig – ihren Namen tragen.

Im kleinen „Clinton County“ von Kentucky setzte sich die Ex-Außenministerin endlich einmal gegen ihren Rivalen Bernie Sanders durch. Nur ein Randaspekt, klar. Aber er erspart der 68-Jährigen zumindest weiteren Spott über ihre scheinbar endlosen Schlappen in Gegenden, in denen die Menschen zu einer „Clinton“ eigentlich ein besonderes Verhältnis haben müssten.

Überhaupt ist der Dienstag aus Sicht der Demokratin einigermaßen gut gelaufen. Clinton verlor in Oregon, siegte aber laut Hochrechnungen hauchdünn in Kentucky und beendete damit die jüngste Serie ihres Gegners. Sanders ist nun weiter von der Präsidentschaftskandidatur entfernt als je zuvor. Aber aufhören? Will er nicht. „Wir bleiben, bis die letzte Stimme abgegeben wurde“, sagt er. Und das ist das Problem.

Im Clinton-Lager und der Führungsebene der Demokraten wächst zunehmend der Frust über die Sturheit des 74-jährigen Basislieblings. Während die lange Zeit so zerstrittenen Republikaner sich langsam um Donald Trump scharen, zieht sich die Sache ausgerechnet bei den Demokraten hin.

Ein unnötiger Zweikampf – so sehen es Clintons Leute. Weitermachen ist mein gutes Recht, und im Übrigen ist das Vorwahlsystem korrupt, so sieht es Sanders. Inzwischen ist die Atmosphäre so vergiftet, dass unter führenden Demokraten die Sorge vor einem ziemlich ungemütlichen Parteitag im Juli umgeht.

Wüste Worte und fliegende Stühle

Wie gereizt die Stimmung zwischen beiden Lagern ist, zeigte sich dieser Tage in Nevada. Auf dem dortigen Landesparteitag sollten eigentlich nur die letzten Details zur Delegiertenverteilung festgelegt werden. Doch das Treffen endete im Chaos. Stühle flogen, es wurde geschimpft und gedroht.

Die Partei in Nevada machte die Anhänger von Bernie Sanders für die Eskalation verantwortlich. „Ich habe um meine Sicherheit gefürchtet“, sagte die kalifornische Senatorin Barbara Boxer, die als Clinton-Unterstützerin vor Ort war. Der oberste Demokrat im Senat, Harry Reid, sieht Sanders vor einem „Führungstest“. Die Kongressabgeordnete Debbie Wasserman Schultz rief Sanders dazu auf, „solche Verhaltensweisen zu unterbinden“.

Mächtige Superdelegierte

Dabei kann von einem engen Rennen doch gar nicht die Rede sein. Zwar hat Sanders viele Vorwahlen gewonnen. Aber eben nicht die richtigen. In jenen großen Staaten, in denen in den vergangenen Monaten die meisten Delegiertenstimmen zu vergeben waren, hat er gegen Clinton verloren, und zwar teilweise sehr deutlich: Florida, Texas, New York. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Sanders, der etwa 1500 „gebundene“ Wahlmänner auf seiner Seite hat, rund 300 Delegierte hinter Clinton zurückliegt.

Rein theoretisch könnte Sanders den Rückstand noch aufholen. Neun Staaten wählen noch, 930 Delegierte sind dort zu holen. Aber die Demokraten vergeben ihre Wahlmänner proportional. Das heißt: Wer einen Staat gewinnt, trägt zwar in der Regel die meisten Delegierten nach Hause, aber nicht alle. Das macht es sehr mühsam, einen größeren Rückstand wettzumachen. Sanders bräuchte zwei Drittel der verbliebenen Wahlmänner, um an Clinton noch vorbeizuziehen.

Woran Sanders sich so massiv stört, sind die sogenannten Superdelegierten. Die Amtsträger in der Partei – Gouverneure, Senatoren, Abgeordnete – dürfen frei entscheiden, wen sie unterstützen, und sie sind überwiegend auf Clintons Seite. Rechnet man jene, die sich schon jetzt für die Ex-First-Lady ausgesprochen haben, ins Delegiertenwettrennen ein, ist sie kurz vor der magischen Grenze von 2383 Delegierten, die sie für die Nominierung benötigt. Sanders sieht darin einen systemischen Vorteil für seine Gegnerin. Dass er auch ohne die Superdelegierten keine Chance auf die Nominierung hätte, lässt er unerwähnt.

Sein Kalkül: Je länger er im Rennen bleibt, desto unwahrscheinlicher ist, dass Clinton ohne die Hilfe der Superdelegierten diese Grenze erreicht. Für die Ex-Außenministerin wäre das eine unangenehme Situation. Müsste sie von der Parteiprominenz über die Hürde geschoben werden, würde das die problematische Lenkungswirkung der Superdelegierten belegen. Jedenfalls aus Sicht von Sanders.

Aber natürlich geht es ihm auch um Macht. Auf dem Parteitag in Philadelphia wird es auch um die Ausrichtung der Demokraten gehen. Mehr Distanz zur Wall Street, eine Reform der Wahlkampffinanzierung, mehr Angebote an arme Amerikaner, das sind Sanders‘ Forderungen. Je länger er im Rennen bleibt, desto mehr Delegierte. Je mehr Delegierte, desto wahrscheinlicher sind Zugeständnisse von Hillary Clinton. Das ist sein zweites Kalkül.

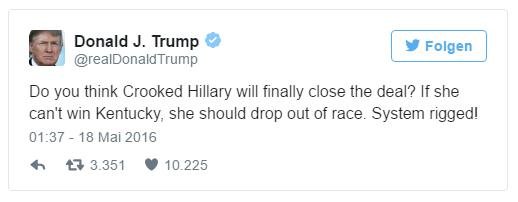

Doch im Moment scheint nur einer von seinem Kurs zu profitieren: Donald Trump. Während am Dienstag die Vorwahlergebnisse eintrudelten, machte er sich auf Twitter lustig über das demokratische Chaos.

Quelle: Spiegel-online vom 18.05.2016